Dans le cadre de la conférence « AVC et récupération de la main : quand la réalité virtuelle rencontre la robotique », enregistrée le 3 septembre 2025, Camille E. Proulx, Ph. D., a présenté une approche novatrice combinant gant robotisé souple et environnement virtuel non immersif pour soutenir la récupération sensorimotrice post-AVC.

Pour approfondir les résultats, les enjeux de validation technologique et les perspectives cliniques, elle a accordé cet entretien, où elle revient sur les fondements scientifiques, les données de terrain et la vision translationnelle qui guide ses travaux.

Pour revoir la conférence : https://iurdpm.ca/fr/evenement/readaptation-post-avc-gant-robotise-et-realite-virtuelle-pour-la-recuperation-de-la-main

Q1. Pourquoi avoir développé un gant robotisé pour la réadaptation de la main après un AVC ?

Parce qu’en contexte de réadaptation, le temps thérapeutique est limité et les patients manquent souvent d’occasions de pratiquer.

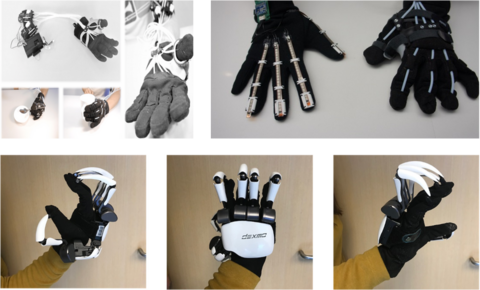

Le gant robotisé offre la possibilité de répéter des centaines de mouvements fonctionnels de la main en dehors des séances conventionnelles, tout en restant motivant et sécuritaire.

Q2. Quelle idée scientifique se cache derrière cette technologie ?

Le projet s’appuie sur des recherches montrant que les approches multimodales sont à préconiser pour optimiser la récupération sensorimotrice.

En combinant un gant souple robotisé à un environnement virtuel non immersif, on crée une expérience multimodale : visuelle, auditive et proprioceptive, qui renforce la réorganisation sensorimotrice après un AVC.

Q3. Comment s’est déroulée l’étude de faisabilité ?

Cinq participants ont utilisé le gant pendant 30 minutes par jour, cinq jours par semaine, pendant deux semaines.

Le taux de présence a atteint 96 % et la conformité au programme 95 %, démontrant que l’entraînement est réalisable et bien toléré.

Chaque séance comptait en moyenne 260 répétitions de mouvements, avec un temps d’activité réel de 24 minutes sur 30.

Q4. Les participants étaient-ils autonomes ?

Oui, majoritairement. Quatre participants sur cinq pouvaient mettre le gant eux-mêmes en moins d’une minute, et naviguer dans la plateforme sans aide après environ six séances.

Cela montre que l’outil est accessible et adapté à une utilisation semi-autonome, réduisant la charge thérapeutique tout en augmentant la fréquence de pratique.

Q5. Qu’avez-vous observé sur la sécurité et la satisfaction ?

Aucun effet indésirable n’a été noté, hormis une fatigue légère de la main chez certains participants.

Tous ont décrit l’expérience comme simple, motivante et agréable, plusieurs rapportant un sentiment d’amélioration au fil des séances.

Q6. Quels résultats fonctionnels avez-vous mesurés ?

Les tests fonctionnels (ARAT, FMA-UE, BBT, ABILHAND) ont montré une amélioration globale chez tous les participants, avec une tendance plus marquée dans le groupe ayant utilisé le gant.

L’échantillon étant restreint, ces résultats doivent être confirmés dans une étude d’efficacité à plus grande échelle.

Q7. Pourquoi est-ce important de valider scientifiquement ce type de dispositif ?

Parce que plusieurs gants robotisés sont déjà disponibles sur le marché, mais peu ont fait l’objet d’une validation clinique complète.

Une adoption trop rapide de technologies non validées peut poser des risques pour les patients et créer des attentes irréalistes. Camille E. Proulx rappelle que la recherche clinique est essentielle pour assurer la sécurité et l’efficacité avant toute intégration en milieu de soins.

Q8. Comment accélérer la transition entre la recherche et la clinique ?

C’est l’un des grands défis soulevés par sa présentation.

Elle invite les chercheurs, cliniciens et gestionnaires à collaborer davantage pour raccourcir le délai entre la conception et l’application clinique, sans compromettre la rigueur scientifique.

« Comment pouvons-nous ensemble rendre ces technologies accessibles plus rapidement, tout en garantissant qu’elles soient validées et sécuritaires ? »

Q9. Quel rôle pour les cliniciens dans cette transition ?

Les cliniciens peuvent contribuer dès les premières étapes : tester les prototypes, identifier les besoins réels des patients, et co-développer les protocoles d’entraînement. Ce partenariat favorise une adoption fluide, des outils mieux adaptés, et une appropriation plus naturelle par les équipes de soins.

Q10. Quel message final souhaitez-vous laisser ?

« La recherche et la clinique doivent avancer ensemble. » Le projet du gant robotisé montre que la collaboration interdisciplinaire est la clé pour transformer les innovations technologiques en outils concrets, sécuritaires et utiles pour la réadaptation post-AVC.